PERSON

私たちと一緒に働きませんか?

生活指導員

児童養護施設遙学園 勤務左)駒原 真那さん[龍谷大学 卒業]

右)名合 麻里さん[龍谷大学 卒業]

児童数も100人超えの府内最大級の遙学園。最初は圧倒され、慣れるのに必死!(笑)今も子どもたち一人ひとり寄り添えているかな?と自問自答しながら、常にベストな心がけはなんだろうと考えています。先輩職員とはどんなこともすぐに相談できたり、アドバイスいただける関係。自分がやろうとしていることを理解し見守ってくれている先輩方の存在も大きく、頑張れる環境に恵まれています!職員同士の信頼関係も厚く、子どもたちへの支援の方法が十人十色であっても、同じ方向をしっかり目指しているのがこの園の強みなんだと思います。

児童養護施設 遙学園 勤務生活指導員 大野 智耶さん

[関西福祉科学大学 卒業]

私も早いもので、遙学園に入職した年に担当していた幼児さんが、高校受験に挑む年になっています。様々な年齢の子どもたちを、男の子も女の子も見てきました。叱ることの難しさに直面したこともあれば、子どもとの関わりの中で温かさを感じることもある仕事です。長く働いていると、施設を退所した卒園生たちとの関わりも増えてきます。仕事を辞めてしまった子、生活に困ってしまっている子、結婚をすると報告をくれる子・・・卒園後の人生の相談や報告を受けることもあります。出会った多くの子どもたちが、悩みながらも前に進めるように、支えたり、見守っていけるような職員として、皆さんと一緒に働ければと思っています!!

保育士

大阪水上隣保館 乳児院 勤務宮川 幸子さん

[大阪保育福祉専門学校 卒業]

目の前の子どもたちの対応だけでなく、保護者、ケースワーカー、市の子ども支援センターと協力相談して進めていくことも、子どもたちの将来に関わる大切な仕事となっています。3年勤務していた大舎制からオープンしたばかりのこの施設に移動となり、希望だった小規模制の園自体のベースづくりをしっかり行っていきたいと思っています。経験や年齢に関係なく、全員で力やアイデアを出し合う雰囲気の良さはこの職場の魅力です。

大阪水上隣保館 乳児院 勤務保育士 福井 久美子さん

[関西女子短期大学 卒業]

新生児~3歳までの乳幼児と日々生活し、職種の違う職員同士が一人ひとりの子どもの成長を見守っています。さらに、子どもたちが「自分は大事にされている」と思えるように、特定の大人と愛着関係を築けるような養育方法を大切にしています。何年経験を重ねても、試行錯誤の毎日ですが、言葉を話せない子どもたちの要求や思いに気づき、援助した後に子どもたちが見せてくれる笑顔は最高です。この仕事をやっていてよかったと実感する瞬間です。さらに赤ちゃんたちのパワーは何よりも私たちを癒してくれます。そんな癒しのスポットをぜひ感じて頂きたいと思います。

心理士

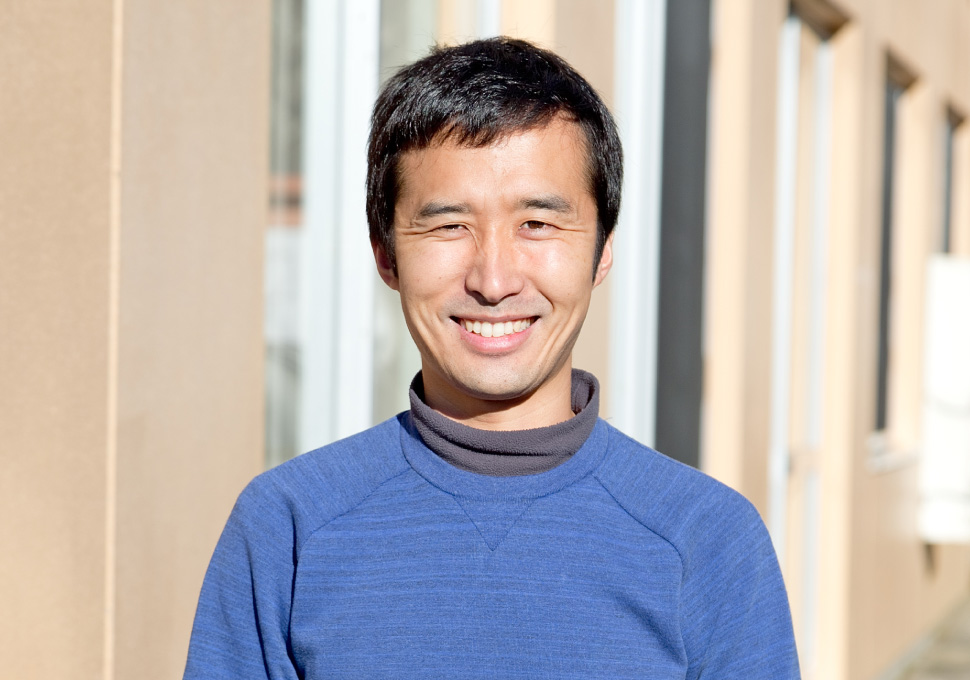

児童心理治療施設 ひびき 勤務山本 裕真さん

[京都文教大学大学院 卒業]

施設の子どもたちの多くは、過去のつらい記憶や将来への不安、今を懸命に生きているなかで感じる行き詰まりなど様々な心理的困難を抱えて生活しています。そうした気持ちについて、言葉を使って話し合ったり、絵を描いたり、玩具を使って表現したりといった色々な方法で一緒に考えていくためのサポートをしています。

児童心理治療施設 ひびき 勤務心理リーダー 橋本 江玲奈さん

[立命館大学 大学院 卒業]

ケアワーカー、セラピスト、看護師など、職種の異なる職員同士が、子どもたちの“生活の場”という同じ空間で一緒に仕事をしています。日々、子どもたちの成長を身近で支援する“仲間”として、密にコミュニケーションをとることを大切にしており、視点の違いを活かした役割分担を行いながら、和気あいあいとした雰囲気の元、働いています。子どもたちへの直接支援だけでなく、保護者支援といった専門的な業務もある中で、スキルアップを目指した研修体制にも力を入れており、子どもと一緒に職員も成長していける、そんな職場作りを目指しています。

看護師

大阪水上隣保館 勤務

州崎 悦代さん

[松下看護専門学校 卒業]

病気や怪我のケア、成長記録といった業務について現場の職員さんといっしょに対応しています。子どもを支援する様々な職種の職員さんとの協働は、子どもの健康を深く多角的に捉えることができます。施設の看護師は病院での役割とは違い、“看護とは何か”を日々考えさせられます。

栄養士

大阪水上隣保館 勤務

長尾 知香さん

[東大阪大学短期大学部 卒業]

栄養士という立場だからこそできる、子どもたちとの関わりは何か?と考えたときに『食を通して豊かな食経験をしてもらいたい』と思い、フロアの職員と給食会議などを開き、意見を出し合いながら毎日奮闘しています。子どもたちの食事への希望を直接聞いたり、意見ポストを設置するなどして嗜好調査をし、メニューに取り入れ、子どもたちが美味しそうに楽しそうに食事をしている様子を見ることが私のパワーとなっています。